ED Education

エンジニアリングデザイン教育

アサギマダラをモチーフに美しいオリジナル商品を開発

2年生アグリビジネス班による「アサギマダラ事業」

こんにちは!国際高専の広報を担当している志鷹 英男です。

20年近く金沢工業大学の広報を担当した後、3年前から国際高専の広報活動に取り組んでいます。これが仕事として、なかなか面白い。趣味と実益を兼ねて、よく写真も撮っているのですが、昨年の9月、2年生がエンジニアリングデザインの一環で取り組んでいる白山麓キャンパス前の紅はるか畑の様子を撮影しにいった際、畑近くの植物にきれいな蝶がたくさん飛んでいることに気がつきました。それがアサギマダラとの出会いです。

今年7月に、山崎 俊太郎教授から電話があり、2年生のアグリビジネス班が「高専紅はるか事業」に加えて、新規に「アサギマダラ事業」に着手したことを教えていただきました。地元住民による白山ろく里山活性化協議会が昨年から、道の駅瀬女に隣接する耕作放棄地にフジバカマを植え、初夏から秋にかけて飛来するアサギマダラの休憩地として道の駅ならぬ"空の駅"として「アサギマダラ空の駅・白山」を整備し、子どもたちを対象とした「アサギマダラ・マーキング調査体験」を始めたこと、国際高専でも2年生のアグリビジネス班がアサギマダラの集客力に着目した新規ビジネスの開拓に挑戦している、という内容でした。

国際高専の特色として、解決策はアイデアで終わらせず、具体化して検証していくプロセスを重視しています。アサギマダラ事業では白山ろく里山活性化協議会の方々に事業内容に関するプレゼンを行い、9月23日(金・祝)に行われる「マーキング調査イベント」の際に、オリジナル商品の露店を出店することになりました。昨年はたった1日のマーキングイベントだけで終わった体験も、オリジナル商品を通じて、白山麓=アサギマダラの聖地としてブランド化させていくことができます。

アサギマダラをモチーフにした箸置きやキーホルダー、コースターを学生自身が、コンピュータスキルズ等で身につけたパソコンスキルでデザインし、校舎内のMaker Studioにあるレーザーカッターを使い、商品化しました。パッケージのデザインも学生が行いました。学生が作ったものだからと侮るなかれ、とても美しく繊細な商品に仕上がっています。

9月23日(金・祝)は朝からあいにくの雨模様でしたが、それでも多くの親子連れが参加しました。国際高専の露店も家族連れで賑わっていました。当商品は道の駅瀬女で10月1日(土)まで販売されました。

また、国際高専の金沢キャンパス21号館2階のブックセンター入口のキャンパスグッズコーナーでも販売されているほか、11月6日(日)に行われた国際高専学校見学会でも展示され、参加者の注目を集めました。

白山麓キャンパス前に広がる耕作放棄地。しかしながら、地元住民のご協力を得ながら、今までにないブランド価値を生み出せることを学生たちは「アサギマダラ事業」でも実践しました。

志鷹 英男

-

2021年9月、白山麓校舎前で撮影。これがアサギマダラとの出会いでした

-

アサギマダラオリジナル商品の製作風景

-

PCでデザインしたものをMaker Studioのレーザーカッターを使い具体化

-

完成した箸置き。繊細で美しい

-

製作されたキーホルダーとコースター。パッケージデザインも学生が行いました

-

白山麓校舎前・道の駅瀬女の隣に整備されたフジバカマ畑「アサギマダラ空の駅・白山」

-

9月23日(金・祝)に行われた「アサギマダラ マーキング調査イベント」

-

学生によりビジュアル化されたアサギマダラの飛翔ルートのポスター

-

小雨の中、グッズを買い求める参加者で賑わっていました

-

道の駅瀬女に設置された販売グッズ販売コーナー

-

金沢キャンパス21号館2階のブックセンターでも販売されています

-

オリジナル商品が陳列された露店真

Developing Beautiful Original Products Using the Asagimadara (Chestnut Tiger Butterfly) as a Motif

2nd Year Agribusiness Group's Butterfly Business

Hello! My name is Hideo Shitaka, and I am in charge of Public Relations for ICT.

After nearly 20 years being in charge of public relations at Kanazawa Institute of Technology, I have been working on public relations activities for ICT for the past three years. As a job, this is quite interesting. I often take photos as a hobby and for practical use. Last September, I went to take photos of the Beniharuka sweet potato field in front of the Hakusanroku campus. This is where 2nd year students were working as part of their Engineering Design class. While taking photos, I noticed many beautiful butterflies flying among the plants near the field. That was my first encounter with an Asagimadara (chestnut tiger butterfly).

In July of this year, professor Shuntaro Yamazaki called me to say that the 2nd year Agribusiness Group had launched a new Asagimadara Project in addition to the Kosen Beniharuka project. Last year, the Hakusanroku Mountain Village Revitalization Council, a group of local residents, planted Fujibakama (Fragrant Eupatorium) on abandoned farmland adjacent to the Sena Roadside Station to create the "Asagimadara Sky Station Hakusan". While Sena is a place for people to rest from early summer to fall, this sky station will become a place for Asagimadara to rest as well. The 2nd year Agribusiness Group from ICT was also taking on the challenge of developing a new business that focuses on the ability of the Asagimadara to attract visitors.

One of ICT's characteristics is that we believe that solutions do not end with ideas. Students also need to focus on the process of materializing and testing ideas. For the Asagimadara project, students made a presentation on their project to the Hakusanroku Mountain Village Revitalization Council about opening a stall of original products, which they were able to do during the Asagimadara Marking Event on Friday, September 23rd, which is a national holiday. Last year, this experience was only a one-day Asagimadara Marking Event. This year it was expanded to include the sale of original Asagimadara products and efforts to identify HAKUSANROKU (Foothills of Mt. Hakusan) as a sanctuary for Asagimadara.

Agribusiness group members designed and built chopstick rests, key chains, and coasters using the skills acquired in Computer Skills lessons and the school laser cutter in the Maker Studio. Students also created the packaging for these products. The products were beautiful and delicate. They did a really good job.

Unfortunately, the weather on Friday, September 23rd, a national holiday was rainy from the morning, but many families took part. ICT's stall was crowded with visitors. After the festival, the products were sold at Sena Roadside Station until Saturday, October 1st.

They were also sold in the Campus Goods Corner at the entrance of the Book Center on the second floor of Building 21 on the Kanazawa Campus of ICT. They were on display at the ICT School Tour held on Sunday, November 6th, attracting much attention from the participants.

There are many stretches of abandoned farmlands in front of the Hakusanroku Campus. However, with the cooperation of local residents, the students were able to create awareness of the Asagimadara Project.

Hideo Shitaka

アサギマダラをモチーフに美しいオリジナル商品を開発

2年生アグリビジネス班による「アサギマダラ事業」

こんにちは!国際高専の広報を担当している志鷹 英男です。

20年近く金沢工業大学の広報を担当した後、3年前から国際高専の広報活動に取り組んでいます。これが仕事として、なかなか面白い。趣味と実益を兼ねて、よく写真も撮っているのですが、昨年の9月、2年生がエンジニアリングデザインの一環で取り組んでいる白山麓キャンパス前の紅はるか畑の様子を撮影しにいった際、畑近くの植物にきれいな蝶がたくさん飛んでいることに気がつきました。それがアサギマダラとの出会いです。

今年7月に、山崎 俊太郎教授から電話があり、2年生のアグリビジネス班が「高専紅はるか事業」に加えて、新規に「アサギマダラ事業」に着手したことを教えていただきました。地元住民による白山ろく里山活性化協議会が昨年から、道の駅瀬女に隣接する耕作放棄地にフジバカマを植え、初夏から秋にかけて飛来するアサギマダラの休憩地として道の駅ならぬ"空の駅"として「アサギマダラ空の駅・白山」を整備し、子どもたちを対象とした「アサギマダラ・マーキング調査体験」を始めたこと、国際高専でも2年生のアグリビジネス班がアサギマダラの集客力に着目した新規ビジネスの開拓に挑戦している、という内容でした。

国際高専の特色として、解決策はアイデアで終わらせず、具体化して検証していくプロセスを重視しています。アサギマダラ事業では白山ろく里山活性化協議会の方々に事業内容に関するプレゼンを行い、9月23日(金・祝)に行われる「マーキング調査イベント」の際に、オリジナル商品の露店を出店することになりました。昨年はたった1日のマーキングイベントだけで終わった体験も、オリジナル商品を通じて、白山麓=アサギマダラの聖地としてブランド化させていくことができます。

アサギマダラをモチーフにした箸置きやキーホルダー、コースターを学生自身が、コンピュータスキルズ等で身につけたパソコンスキルでデザインし、校舎内のMaker Studioにあるレーザーカッターを使い、商品化しました。パッケージのデザインも学生が行いました。学生が作ったものだからと侮るなかれ、とても美しく繊細な商品に仕上がっています。

9月23日(金・祝)は朝からあいにくの雨模様でしたが、それでも多くの親子連れが参加しました。国際高専の露店も家族連れで賑わっていました。当商品は道の駅瀬女で10月1日(土)まで販売されました。

また、国際高専の金沢キャンパス21号館2階のブックセンター入口のキャンパスグッズコーナーでも販売されているほか、11月6日(日)に行われた国際高専学校見学会でも展示され、参加者の注目を集めました。

白山麓キャンパス前に広がる耕作放棄地。しかしながら、地元住民のご協力を得ながら、今までにないブランド価値を生み出せることを学生たちは「アサギマダラ事業」でも実践しました。

志鷹 英男

-

2021年9月、白山麓校舎前で撮影。これがアサギマダラとの出会いでした

-

アサギマダラオリジナル商品の製作風景

-

PCでデザインしたものをMaker Studioのレーザーカッターを使い具体化

-

完成した箸置き。繊細で美しい

-

製作されたキーホルダーとコースター。パッケージデザインも学生が行いました

-

白山麓校舎前・道の駅瀬女の隣に整備されたフジバカマ畑「アサギマダラ空の駅・白山」

-

9月23日(金・祝)に行われた「アサギマダラ マーキング調査イベント」

-

学生によりビジュアル化されたアサギマダラの飛翔ルートのポスター

-

小雨の中、グッズを買い求める参加者で賑わっていました

-

道の駅瀬女に設置された販売グッズ販売コーナー

-

金沢キャンパス21号館2階のブックセンターでも販売されています

-

オリジナル商品が陳列された露店真

Developing Beautiful Original Products Using the Asagimadara (Chestnut Tiger Butterfly) as a Motif

2nd Year Agribusiness Group's Butterfly Business

Hello! My name is Hideo Shitaka, and I am in charge of Public Relations for ICT.

After nearly 20 years being in charge of public relations at Kanazawa Institute of Technology, I have been working on public relations activities for ICT for the past three years. As a job, this is quite interesting. I often take photos as a hobby and for practical use. Last September, I went to take photos of the Beniharuka sweet potato field in front of the Hakusanroku campus. This is where 2nd year students were working as part of their Engineering Design class. While taking photos, I noticed many beautiful butterflies flying among the plants near the field. That was my first encounter with an Asagimadara (chestnut tiger butterfly).

In July of this year, professor Shuntaro Yamazaki called me to say that the 2nd year Agribusiness Group had launched a new Asagimadara Project in addition to the Kosen Beniharuka project. Last year, the Hakusanroku Mountain Village Revitalization Council, a group of local residents, planted Fujibakama (Fragrant Eupatorium) on abandoned farmland adjacent to the Sena Roadside Station to create the "Asagimadara Sky Station Hakusan". While Sena is a place for people to rest from early summer to fall, this sky station will become a place for Asagimadara to rest as well. The 2nd year Agribusiness Group from ICT was also taking on the challenge of developing a new business that focuses on the ability of the Asagimadara to attract visitors.

One of ICT's characteristics is that we believe that solutions do not end with ideas. Students also need to focus on the process of materializing and testing ideas. For the Asagimadara project, students made a presentation on their project to the Hakusanroku Mountain Village Revitalization Council about opening a stall of original products, which they were able to do during the Asagimadara Marking Event on Friday, September 23rd, which is a national holiday. Last year, this experience was only a one-day Asagimadara Marking Event. This year it was expanded to include the sale of original Asagimadara products and efforts to identify HAKUSANROKU (Foothills of Mt. Hakusan) as a sanctuary for Asagimadara.

Agribusiness group members designed and built chopstick rests, key chains, and coasters using the skills acquired in Computer Skills lessons and the school laser cutter in the Maker Studio. Students also created the packaging for these products. The products were beautiful and delicate. They did a really good job.

Unfortunately, the weather on Friday, September 23rd, a national holiday was rainy from the morning, but many families took part. ICT's stall was crowded with visitors. After the festival, the products were sold at Sena Roadside Station until Saturday, October 1st.

They were also sold in the Campus Goods Corner at the entrance of the Book Center on the second floor of Building 21 on the Kanazawa Campus of ICT. They were on display at the ICT School Tour held on Sunday, November 6th, attracting much attention from the participants.

There are many stretches of abandoned farmlands in front of the Hakusanroku Campus. However, with the cooperation of local residents, the students were able to create awareness of the Asagimadara Project.

Hideo Shitaka

こんにちは。白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は7月29日(金)に行われたエンジニアリングデザインⅠAの最終ポスター発表について紹介します。

こんにちは。白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は7月29日(金)に行われたエンジニアリングデザインⅠAの最終ポスター発表について紹介します。

1年生が履修するエンジニアリングデザインⅠAでは、日常生活や環境における問題を発見し、解決策を生み出すためにプロジェクトベースで学習活動に取り組みます。プロジェクトを通してアイデアを素早く試作するための基礎知識や手法を学び、アイデアをカタチにすることで価値創造を楽しむことを目的としています。

今回のプロジェクトでは、「毎日使う最悪のもの」をリデザインし、その中にある不便な点を解決することが課題です。自室に取り付けるものや、授業中に使用するものなど、学生たちが日常生活の中で不便だと思うものは様々でした。

まず、最初の授業では、自分たちが感じている不便なものや場所等を紹介する1分間の動画を作成しました。次に、解決策をスケッチして教員たちにプレゼンテーションし、フィードバックを受けるデザインレビューセッションが行われました。 そこでは、モノの機能や、安全性、デザイン、素材、必要性等についてフィードバックがありました。そして、段ボールや紙を使って簡易的な模型を製作し、サイズや機構を確認しました。その後、Fusion360やイラストレータを用いて3Dモデル等のデジタルデータを設計し、3Dプリンターやレーザーカッター等で実際にプロトタイプを製作しました。最終授業で行われたポスター発表では、製作したモノ、そのプロセス、問題解決、ユーザーニーズ、使用結果の検証、今後の改善点、結論等を発表し、審査員の教員たちから質疑が行われました。

初めて使用するFusion 360で試行錯誤を重ねながらモデル設計し、3Dプリンターやレーザーカッターでモノを製作する姿に成長を感じました。そしてエンジニアリングデザインの授業で学んだ「問題発見、アイデア創出、設計して形を作り出す、検証」というデザインプロセスを経験し、グローバルイノベーターへの第一歩を踏み出すことができたのではないでしょうか。今回の授業で得た新たな学びは、今後に繋がることでしょう。

間加田 侑里

-

太田さん「Cable connecter」

-

古元さん「Greatest Tissue Rack」

-

佐土原さん「The contain box」

-

佐野さん「Storage Desk」

-

白石さん「Corridors machine」

-

田中さん「The Headrest」

-

千葉さん「Elbow Rest and Desk」

-

出口さん「Desk Elevation Extenzing」

-

寺井さん「Mini Table」

-

夏木さん「Accessory Shelf」

-

西原さん「Basketball Rebounder」

-

前田さん「Folder Holder」

-

水澤さん「Ultimate Desk Stand」

-

村上さん「Cords Organization Box」

-

矢追さん「The Shelf Expander」

-

山本さん「Sunlight Alarm」

-

横田さん「Box」

【授業の様子】

【A glance into the classroom】

-

スケッチプレゼンテーションの様子

-

スケッチプレゼンテーションの様子

-

スケッチプレゼンテーションの様子

-

製作方法を考える様子

-

段ボールや紙を使って立体的に製作

-

段ボールや紙を使って立体的に製作

-

段ボールや紙を使って立体的に製作

-

サイズや機構を検証

-

サイズや機構を検証

-

Fusion 360で3Dモデルを設計

-

Fusion 360で3Dモデルを設計

-

Fusion 360で3Dモデルを設計

-

3Dプリンターでプロトタイプ製作中

-

レーザーカッターでプロトタイプを製作中

-

レーザーカッターでプロトタイプ製作中

-

プロトタイプ製作中

-

プロトタイプ製作中

-

プロトタイプ製作中

-

プロトタイプ製作中

Hello. This is Yuri Makada from the Hakusanroku office. Today, I would like to introduce the Engineering Design IA poster presentation held on Monday, July 29th.

In Engineering Design IA, the students work on project-based learning activities. They find problems in their daily lives and environment and create solutions for these problems. Through the projects, students learn basic knowledge and methods to make quick prototypes of their ideas and enjoy value creation by giving shape to their ideas.

For this project, the task was to redesign the worst thing that they use every day and improve it. There were a variety of things that the students found problematic in their daily lives. They included things that they install in their own rooms, use during class, and so on.

First, in the class, students created a one-minute video introducing the things, places, etc. that they felt were inconvenient. Next, there was a design review session where they sketched out their solutions, presented them to the faculty, and received feedback. Feedback was given on the objects’ function, safety, design, materials, necessity, etc. Then, a simple model was built using cardboard and paper to confirm the size and mechanism. After that, the students designed 3D models and other digital data using Fusion 360 and Illustrator, and fabricated prototypes using 3D printers and laser cutters. The final class was a poster presentation session where the students presented their prototypes, the process, problem solving, user needs, verification of results, future improvements, and conclusions, and student answered questions from the faculty.

I could see the students’ growth as they designed models through trial and error using Fusion 360, which they were using for the first time, and fabricated objects using 3D printers and laser cutters. I believe that they were able to take the first step toward becoming global innovators by learning about the design process of discovering a problem, creating an idea, designing and creating a model, and verifying the design. This experience will serve them well in the future.

Yuri Makada

こんにちは。白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は7月29日(金)に行われたエンジニアリングデザインⅠAの最終ポスター発表について紹介します。

こんにちは。白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は7月29日(金)に行われたエンジニアリングデザインⅠAの最終ポスター発表について紹介します。

1年生が履修するエンジニアリングデザインⅠAでは、日常生活や環境における問題を発見し、解決策を生み出すためにプロジェクトベースで学習活動に取り組みます。プロジェクトを通してアイデアを素早く試作するための基礎知識や手法を学び、アイデアをカタチにすることで価値創造を楽しむことを目的としています。

今回のプロジェクトでは、「毎日使う最悪のもの」をリデザインし、その中にある不便な点を解決することが課題です。自室に取り付けるものや、授業中に使用するものなど、学生たちが日常生活の中で不便だと思うものは様々でした。

まず、最初の授業では、自分たちが感じている不便なものや場所等を紹介する1分間の動画を作成しました。次に、解決策をスケッチして教員たちにプレゼンテーションし、フィードバックを受けるデザインレビューセッションが行われました。 そこでは、モノの機能や、安全性、デザイン、素材、必要性等についてフィードバックがありました。そして、段ボールや紙を使って簡易的な模型を製作し、サイズや機構を確認しました。その後、Fusion360やイラストレータを用いて3Dモデル等のデジタルデータを設計し、3Dプリンターやレーザーカッター等で実際にプロトタイプを製作しました。最終授業で行われたポスター発表では、製作したモノ、そのプロセス、問題解決、ユーザーニーズ、使用結果の検証、今後の改善点、結論等を発表し、審査員の教員たちから質疑が行われました。

初めて使用するFusion 360で試行錯誤を重ねながらモデル設計し、3Dプリンターやレーザーカッターでモノを製作する姿に成長を感じました。そしてエンジニアリングデザインの授業で学んだ「問題発見、アイデア創出、設計して形を作り出す、検証」というデザインプロセスを経験し、グローバルイノベーターへの第一歩を踏み出すことができたのではないでしょうか。今回の授業で得た新たな学びは、今後に繋がることでしょう。

間加田 侑里

-

太田さん「Cable connecter」

-

古元さん「Greatest Tissue Rack」

-

佐土原さん「The contain box」

-

佐野さん「Storage Desk」

-

白石さん「Corridors machine」

-

田中さん「The Headrest」

-

千葉さん「Elbow Rest and Desk」

-

出口さん「Desk Elevation Extenzing」

-

寺井さん「Mini Table」

-

夏木さん「Accessory Shelf」

-

西原さん「Basketball Rebounder」

-

前田さん「Folder Holder」

-

水澤さん「Ultimate Desk Stand」

-

村上さん「Cords Organization Box」

-

矢追さん「The Shelf Expander」

-

山本さん「Sunlight Alarm」

-

横田さん「Box」

【授業の様子】

【A glance into the classroom】

-

スケッチプレゼンテーションの様子

-

スケッチプレゼンテーションの様子

-

スケッチプレゼンテーションの様子

-

製作方法を考える様子

-

段ボールや紙を使って立体的に製作

-

段ボールや紙を使って立体的に製作

-

段ボールや紙を使って立体的に製作

-

サイズや機構を検証

-

サイズや機構を検証

-

Fusion 360で3Dモデルを設計

-

Fusion 360で3Dモデルを設計

-

Fusion 360で3Dモデルを設計

-

3Dプリンターでプロトタイプ製作中

-

レーザーカッターでプロトタイプを製作中

-

レーザーカッターでプロトタイプ製作中

-

プロトタイプ製作中

-

プロトタイプ製作中

-

プロトタイプ製作中

-

プロトタイプ製作中

Hello. This is Yuri Makada from the Hakusanroku office. Today, I would like to introduce the Engineering Design IA poster presentation held on Monday, July 29th.

In Engineering Design IA, the students work on project-based learning activities. They find problems in their daily lives and environment and create solutions for these problems. Through the projects, students learn basic knowledge and methods to make quick prototypes of their ideas and enjoy value creation by giving shape to their ideas.

For this project, the task was to redesign the worst thing that they use every day and improve it. There were a variety of things that the students found problematic in their daily lives. They included things that they install in their own rooms, use during class, and so on.

First, in the class, students created a one-minute video introducing the things, places, etc. that they felt were inconvenient. Next, there was a design review session where they sketched out their solutions, presented them to the faculty, and received feedback. Feedback was given on the objects’ function, safety, design, materials, necessity, etc. Then, a simple model was built using cardboard and paper to confirm the size and mechanism. After that, the students designed 3D models and other digital data using Fusion 360 and Illustrator, and fabricated prototypes using 3D printers and laser cutters. The final class was a poster presentation session where the students presented their prototypes, the process, problem solving, user needs, verification of results, future improvements, and conclusions, and student answered questions from the faculty.

I could see the students’ growth as they designed models through trial and error using Fusion 360, which they were using for the first time, and fabricated objects using 3D printers and laser cutters. I believe that they were able to take the first step toward becoming global innovators by learning about the design process of discovering a problem, creating an idea, designing and creating a model, and verifying the design. This experience will serve them well in the future.

Yuri Makada

こんにちは。白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は、2年生のエンジニアリングデザインの活動について紹介します。

こんにちは。白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は、2年生のエンジニアリングデザインの活動について紹介します。

2年生が履修するエンジニアリングデザインでは、地域の課題解決に取り組んでいます。白山麓は住民の少子高齢化による耕作放棄地の増加や猿による農作物への獣害が深刻化しています。本校ではSDGsで地方創生というテーマから地域活性化に着目し、学生たちはAIやIoTを用いて獣害対策に取り組む「獣害対策班」とサツマイモの生産販売とブランド化を行う「アグリビジネス班」の2チームに分かれ、校舎前の休耕田を活用して問題解決に挑んでいます。

Hello, this is Yuri Makada from Hakusanroku Office. This time, I would like to write about what the 2nd-year students have been doing in their Engineering Design class.

In this class, students are working on solving local issues. In HAKUSANROKU (Foothills of Mt. Hakusan, below, Hakusanroku), the amount of abandoned farmland is increasing due to the aging population and decreasing birthrate. Also, monkeys are causing serious damage at the remaining farms. Our school is focused on local revitalization based on the goals of regional development found within the SDGs (Sustainable Development Goals). Students have been divided into two teams: the Animal Damage Prevention Team, which uses AI and IoT to tackle the animal damage prevention problem, and the Agribusiness Team, which produces, brands, and sells sweet potatoes, and students are trying to solve the problems by utilizing the fallow fields in front of the school.

「獣害対策班」

白山麓では猿による農作物への被害が年々深刻化しています。そこで獣害対策班はAIとIoTを使い、自然の中でも猿を認識できるシステムの開発を始めました。一昨年には猿の写真をAIに数千枚学習させたことにより、認識信頼度を90%まで向上させることに成功しました。さらに、一般社団法人電気学会「U-21学生研究発表会」では最優秀賞を受賞しており、注目が集まっています。(詳しくはこちら)そして昨年からは、音と光による威嚇機能や、生産者が所有するスマホのLINEアプリに向けたアラーム通知機能の開発、検証を開始しました。(去年の活動の様子はこちら)

昨年度の成果を基に、今年度はスマホのLINEアプリの通知機能で画像も通知できるようにさらに強化し、そして畑には映像を遠隔で確認できるIPカメラを複数台、学内にはデータ処理用のパソコンを設置し、カメラからの映像をパソコンに送ることで猿の映像を遠隔で処理するシステムを開発しています。また、音による威嚇についても開発中のシステムだけでなく、スピーカーを搭載したドローンを併用した威嚇効果も検証中です。

【Animal Damage Prevention Team】

At Hakusanroku, damage caused by monkeys to crops is becoming more and more serious every year. This team has started to develop a system that uses AI & IoT that can recognize monkeys. In 2020, the team successfully improved AI recognition reliability to 90% by having the AI study several thousand photos of monkeys in nature. Furthermore, it has attracted much attention as it won the top presentation prize at the U-21 Institute of Electrical Engineers of Japan. (For more information) Last year, students began developing and testing a sound and light intimidation function and an alarm notification function for the LINE app on the smartphones owned by producers. (For more information on last year's activities )

Based on the results of last year's activities, this year students are further enhancing the notification function of the LINE app so that it can also send photos as well as notifications. Then students will develop a system to remotely process monkey images by installing several IP cameras in the fields that can remotely check and process images of monkeys and send them to a PC on campus. In addition to the system under development, students are also testing the effectiveness of animal scarers in combination with a drone.

-

猿が嫌がる威嚇音を調査

-

猿や人、軽トラックの画像をAIに学習させるために、画像をキャプチャーしている様子

-

猿の画像がAIに認識されるか確認

-

猿撃退装置を設置

-

ソーラーパネルを設置

-

カメラを設置し学内のパソコンとの接続を確認

-

学内のパソコンからカメラの映像を確認

-

AIがサンサルさんを人と認識

「アグリビジネス班」

白山麓は住民の高齢化、担い手不足によって耕作放棄地が増加しています。アグリビジネス班でもこれらの土地を活用した地域活性化を目標に、持続可能なビジネスモデルの考案と検証をするため、サツマイモ「紅はるか」の栽培から広告、宣伝を含む販売計画の立案、企業経理まで、農業法人のビジネスシミュレーションを実践しています。

4月下旬、地元の方にトラクターと耕運機の操作方法を学び、校舎前の畑を耕しました。学生たちはトラクターを運転するのが初めてなため、真剣な眼差しで運転をしていました。地面の凸凹に、学生からは「ガタガタな道を運転している親の気持ちが分かった!」と声が上がりました。その後、紅はるかの苗を300株植え、畑の周りに獣害対策用のワイヤーメッシュ、そして獣害対策班と協力し電気柵を設置しました。収穫は9月末を予定しており、その間は、草刈りや水やりを交代で行い畑の管理をしていきます。

また今年度は地域活性化の一環として、地元の白山麓地域活性化協議会が実施するアサギマダラのマーキングイベントにおいて、地元の方の協力のもと、アサギマダラに関するオリジナル商品を開発し販売を行う予定です。

【Agribusiness Team】

The amount of abandoned farmland is increasing in Hakusanroku due to the aging of the local population and the lack of farmers. With the goal of revitalizing the region by utilizing these lands, the Agribusiness Team is also devising and verifying a sustainable business model through a business simulation of an agricultural corporation. This involves the cultivation of Beniharuka sweet potatoes and makings sales plans including advertising, promotion, and corporate accounting.

In late April, a local farmer taught students how to operate a tractor and cultivator and they plowed a field in front of the school. It was the first time for the students to drive a tractor and they took it very seriously. When the ground was uneven, one of the students said, “Now I understand how my parents feel when they drive on bumpy roads!” After that, they planted 300 Beniharuka seedlings, installed wire mesh and an electric fence, in cooperation with the animal damage prevention team, around the field to prevent damage from animals. Harvest is scheduled for the end of September, and during that time, the students will take turns mowing the grass around the field and watering the plants.

This year, as a part of the local revitalization efforts, students plan to develop and sell original products related to the chestnut tiger butterfly at the chestnut tiger butterfly marking event held by the local Hakusanroku Community Revitalization Council, in cooperation with local residents.

-

地元の方がトラクターの操作方法をレクチャーしている様子

-

耕運機操作中

-

マルチング

-

紅はるかの苗植え

-

紅はるかの苗植え

-

獣害対策用のワイヤーメッシュ設置

-

電気柵設置準備

-

電気柵設置

-

電気柵設置

-

電気柵設置完了!(獣害対策班)

-

電源ON

-

草刈りをしている様子

6月2日(木)、アグリビジネス班は白山麓キャンパスから車で3分ほど先にある里山総合会社「山立会」にお邪魔し、社会見学と毛刈り体験を行いました。

山立会は白山麓で新規事業を立ち上げ、里山を舞台に農業や商品開発・販売・野生動物管理などの多角的な取り組みをされています。また、石川県の白山麓に増加しつつある耕作放棄地を活用し、羊たちの野草放牧を始め、現在は石川県立大学と連携しながら飼育技術の確立にも取り組まれています。

代表の有本 勲氏は白山麓の観光と農業に着目し、白山麓には観光スポットがなく特産品の肉もないことなどから、羊の放牧や羊肉に可能性を感じ、白山麓の新たな特産品開発に向けて事業展開しています。有本氏から学生たちは羊飼育の年間スケジュール、飼料計算、収支計画、経営方針や羊の飼育方法などの説明を受けた後、山立会から車で10分ほど先にある鳥越地区の羊小屋で、羊担当の山本 真奈未氏の指導のもと、羊の蹄切りと毛刈り体験を行いました。羊の体重は100kgぐらいあり、歩き回る羊を捕まえるだけでも一苦労のようでした。3名の学生が羊を取り囲み、小屋の外へ誘導し、それからハサミを使って蹄切りと毛刈りを行いました。学生からは「ハサミで毛を刈る作業よりも、左手で毛を抑えるほうが重くて力が必要だから大変!」や「羊の毛はふわふわしていて、油っぽい!」との声があがりました。また、草本 留嘉寿さんは、寮生活の中で学生の散髪を頻繁に行っているそうで、羊の毛もハサミで刈ることはお手の物だと話していました。

(里山総合会社「山立会」公式HP :https://yamadachi.com/)

学生たちが活動している同じ白山麓地域で新規事業を立ち上げた山立会から経営に関するノウハウを学ぶとともに、羊の毛刈り体験を通して、新しい働き方や仕事の意義を考える良い機会を得られたと思います。ここ白山麓地域には、人口減少や獣害被害、文化継承など、今の社会における課題を多く抱えています。現在は、地域活性化の問題を地元のみなさんの協力を得ながら、共に考えることができるという、将来を担う学生にとって、絶好の学びの環境になっています。

On Thursday, June 2nd, the Agribusiness Team visited Yamadachikai, a mountain village landscape company located 3 minutes by car from the Hakusanroku Campus, for a social tour and sheep shearing experience.

Yamadachikai has established a new business in Hakusanroku and is engaged in multifaceted activities such as agriculture, product development, sales, and wildlife management in the mountain village landscape area. In addition to utilizing the increasing amount of abandoned farmland in Hakusanroku, they have begun grazing sheep on wild grass, and are currently working to establish breeding techniques in cooperation with Ishikawa Prefectural University.

Mr. Isao Arimoto, the representative of the company, focuses on tourism and agriculture in Hakusanroku. Since there are no tourist spots and no specialty meats from Hakusanroku, he sees potential in sheep grazing and mutton, and is developing a business to develop new Hakusanroku specialty products. Mr. Arimoto explained to the students the annual schedule of sheep farming, feed calculations, income and expenditure planning, management policies, and sheep breeding methods. After that, they went to a sheep pen in the Torigoe area, about 10 minutes by car from Yamadachikai, to experience hoof trimming and sheep shearing under the care and guidance of Ms. Manami Yamamoto, who is a shepherd. Each sheep weighed about 100 kg, and it was a challenge just to catch them as they roamed around. 3 students surrounded the sheep, led them out of the shed, and then trimmed their hooves and sheared their wool. Students commented, "It was more difficult to hold the fleece with my left hand than it was to shear. The fleece is very heavy and requires more strength,” and "Sheep's wool is fluffy and oily!” Lucas Kusamoto, who frequently gives students haircuts in the dormitory, said that because of giving haircuts he is very good at shearing sheep.

(Yamadachikai, a mountain village landscape company, Official HP: https://yamadachi.com)

I think the students had a good opportunity to learn management know-how from Yamadachikai, which has launched a new business in the same Hakusanroku area where the students are working, and to think about new ways of working and the meaning of work through the sheep shearing experience. Here in the Hakusanroku region, we are faced with many issues in today’s society such as population decline, crop damage by animals, and passing on cultural practices. Now, with the cooperation of local residents, we are able to think about regional revitalization issues, which is an excellent learning environment for students who will be responsible for our future.

間加田 侑里

Yuri Makada

こんにちは。白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は、2年生のエンジニアリングデザインの活動について紹介します。

こんにちは。白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は、2年生のエンジニアリングデザインの活動について紹介します。

2年生が履修するエンジニアリングデザインでは、地域の課題解決に取り組んでいます。白山麓は住民の少子高齢化による耕作放棄地の増加や猿による農作物への獣害が深刻化しています。本校ではSDGsで地方創生というテーマから地域活性化に着目し、学生たちはAIやIoTを用いて獣害対策に取り組む「獣害対策班」とサツマイモの生産販売とブランド化を行う「アグリビジネス班」の2チームに分かれ、校舎前の休耕田を活用して問題解決に挑んでいます。

Hello, this is Yuri Makada from Hakusanroku Office. This time, I would like to write about what the 2nd-year students have been doing in their Engineering Design class.

In this class, students are working on solving local issues. In HAKUSANROKU (Foothills of Mt. Hakusan, below, Hakusanroku), the amount of abandoned farmland is increasing due to the aging population and decreasing birthrate. Also, monkeys are causing serious damage at the remaining farms. Our school is focused on local revitalization based on the goals of regional development found within the SDGs (Sustainable Development Goals). Students have been divided into two teams: the Animal Damage Prevention Team, which uses AI and IoT to tackle the animal damage prevention problem, and the Agribusiness Team, which produces, brands, and sells sweet potatoes, and students are trying to solve the problems by utilizing the fallow fields in front of the school.

「獣害対策班」

白山麓では猿による農作物への被害が年々深刻化しています。そこで獣害対策班はAIとIoTを使い、自然の中でも猿を認識できるシステムの開発を始めました。一昨年には猿の写真をAIに数千枚学習させたことにより、認識信頼度を90%まで向上させることに成功しました。さらに、一般社団法人電気学会「U-21学生研究発表会」では最優秀賞を受賞しており、注目が集まっています。(詳しくはこちら)そして昨年からは、音と光による威嚇機能や、生産者が所有するスマホのLINEアプリに向けたアラーム通知機能の開発、検証を開始しました。(去年の活動の様子はこちら)

昨年度の成果を基に、今年度はスマホのLINEアプリの通知機能で画像も通知できるようにさらに強化し、そして畑には映像を遠隔で確認できるIPカメラを複数台、学内にはデータ処理用のパソコンを設置し、カメラからの映像をパソコンに送ることで猿の映像を遠隔で処理するシステムを開発しています。また、音による威嚇についても開発中のシステムだけでなく、スピーカーを搭載したドローンを併用した威嚇効果も検証中です。

【Animal Damage Prevention Team】

At Hakusanroku, damage caused by monkeys to crops is becoming more and more serious every year. This team has started to develop a system that uses AI & IoT that can recognize monkeys. In 2020, the team successfully improved AI recognition reliability to 90% by having the AI study several thousand photos of monkeys in nature. Furthermore, it has attracted much attention as it won the top presentation prize at the U-21 Institute of Electrical Engineers of Japan. (For more information) Last year, students began developing and testing a sound and light intimidation function and an alarm notification function for the LINE app on the smartphones owned by producers. (For more information on last year's activities )

Based on the results of last year's activities, this year students are further enhancing the notification function of the LINE app so that it can also send photos as well as notifications. Then students will develop a system to remotely process monkey images by installing several IP cameras in the fields that can remotely check and process images of monkeys and send them to a PC on campus. In addition to the system under development, students are also testing the effectiveness of animal scarers in combination with a drone.

-

猿が嫌がる威嚇音を調査

-

猿や人、軽トラックの画像をAIに学習させるために、画像をキャプチャーしている様子

-

猿の画像がAIに認識されるか確認

-

猿撃退装置を設置

-

ソーラーパネルを設置

-

カメラを設置し学内のパソコンとの接続を確認

-

学内のパソコンからカメラの映像を確認

-

AIがサンサルさんを人と認識

「アグリビジネス班」

白山麓は住民の高齢化、担い手不足によって耕作放棄地が増加しています。アグリビジネス班でもこれらの土地を活用した地域活性化を目標に、持続可能なビジネスモデルの考案と検証をするため、サツマイモ「紅はるか」の栽培から広告、宣伝を含む販売計画の立案、企業経理まで、農業法人のビジネスシミュレーションを実践しています。

4月下旬、地元の方にトラクターと耕運機の操作方法を学び、校舎前の畑を耕しました。学生たちはトラクターを運転するのが初めてなため、真剣な眼差しで運転をしていました。地面の凸凹に、学生からは「ガタガタな道を運転している親の気持ちが分かった!」と声が上がりました。その後、紅はるかの苗を300株植え、畑の周りに獣害対策用のワイヤーメッシュ、そして獣害対策班と協力し電気柵を設置しました。収穫は9月末を予定しており、その間は、草刈りや水やりを交代で行い畑の管理をしていきます。

また今年度は地域活性化の一環として、地元の白山麓地域活性化協議会が実施するアサギマダラのマーキングイベントにおいて、地元の方の協力のもと、アサギマダラに関するオリジナル商品を開発し販売を行う予定です。

【Agribusiness Team】

The amount of abandoned farmland is increasing in Hakusanroku due to the aging of the local population and the lack of farmers. With the goal of revitalizing the region by utilizing these lands, the Agribusiness Team is also devising and verifying a sustainable business model through a business simulation of an agricultural corporation. This involves the cultivation of Beniharuka sweet potatoes and makings sales plans including advertising, promotion, and corporate accounting.

In late April, a local farmer taught students how to operate a tractor and cultivator and they plowed a field in front of the school. It was the first time for the students to drive a tractor and they took it very seriously. When the ground was uneven, one of the students said, “Now I understand how my parents feel when they drive on bumpy roads!” After that, they planted 300 Beniharuka seedlings, installed wire mesh and an electric fence, in cooperation with the animal damage prevention team, around the field to prevent damage from animals. Harvest is scheduled for the end of September, and during that time, the students will take turns mowing the grass around the field and watering the plants.

This year, as a part of the local revitalization efforts, students plan to develop and sell original products related to the chestnut tiger butterfly at the chestnut tiger butterfly marking event held by the local Hakusanroku Community Revitalization Council, in cooperation with local residents.

-

地元の方がトラクターの操作方法をレクチャーしている様子

-

耕運機操作中

-

マルチング

-

紅はるかの苗植え

-

紅はるかの苗植え

-

獣害対策用のワイヤーメッシュ設置

-

電気柵設置準備

-

電気柵設置

-

電気柵設置

-

電気柵設置完了!(獣害対策班)

-

電源ON

-

草刈りをしている様子

6月2日(木)、アグリビジネス班は白山麓キャンパスから車で3分ほど先にある里山総合会社「山立会」にお邪魔し、社会見学と毛刈り体験を行いました。

山立会は白山麓で新規事業を立ち上げ、里山を舞台に農業や商品開発・販売・野生動物管理などの多角的な取り組みをされています。また、石川県の白山麓に増加しつつある耕作放棄地を活用し、羊たちの野草放牧を始め、現在は石川県立大学と連携しながら飼育技術の確立にも取り組まれています。

代表の有本 勲氏は白山麓の観光と農業に着目し、白山麓には観光スポットがなく特産品の肉もないことなどから、羊の放牧や羊肉に可能性を感じ、白山麓の新たな特産品開発に向けて事業展開しています。有本氏から学生たちは羊飼育の年間スケジュール、飼料計算、収支計画、経営方針や羊の飼育方法などの説明を受けた後、山立会から車で10分ほど先にある鳥越地区の羊小屋で、羊担当の山本 真奈未氏の指導のもと、羊の蹄切りと毛刈り体験を行いました。羊の体重は100kgぐらいあり、歩き回る羊を捕まえるだけでも一苦労のようでした。3名の学生が羊を取り囲み、小屋の外へ誘導し、それからハサミを使って蹄切りと毛刈りを行いました。学生からは「ハサミで毛を刈る作業よりも、左手で毛を抑えるほうが重くて力が必要だから大変!」や「羊の毛はふわふわしていて、油っぽい!」との声があがりました。また、草本 留嘉寿さんは、寮生活の中で学生の散髪を頻繁に行っているそうで、羊の毛もハサミで刈ることはお手の物だと話していました。

(里山総合会社「山立会」公式HP :https://yamadachi.com/)

学生たちが活動している同じ白山麓地域で新規事業を立ち上げた山立会から経営に関するノウハウを学ぶとともに、羊の毛刈り体験を通して、新しい働き方や仕事の意義を考える良い機会を得られたと思います。ここ白山麓地域には、人口減少や獣害被害、文化継承など、今の社会における課題を多く抱えています。現在は、地域活性化の問題を地元のみなさんの協力を得ながら、共に考えることができるという、将来を担う学生にとって、絶好の学びの環境になっています。

On Thursday, June 2nd, the Agribusiness Team visited Yamadachikai, a mountain village landscape company located 3 minutes by car from the Hakusanroku Campus, for a social tour and sheep shearing experience.

Yamadachikai has established a new business in Hakusanroku and is engaged in multifaceted activities such as agriculture, product development, sales, and wildlife management in the mountain village landscape area. In addition to utilizing the increasing amount of abandoned farmland in Hakusanroku, they have begun grazing sheep on wild grass, and are currently working to establish breeding techniques in cooperation with Ishikawa Prefectural University.

Mr. Isao Arimoto, the representative of the company, focuses on tourism and agriculture in Hakusanroku. Since there are no tourist spots and no specialty meats from Hakusanroku, he sees potential in sheep grazing and mutton, and is developing a business to develop new Hakusanroku specialty products. Mr. Arimoto explained to the students the annual schedule of sheep farming, feed calculations, income and expenditure planning, management policies, and sheep breeding methods. After that, they went to a sheep pen in the Torigoe area, about 10 minutes by car from Yamadachikai, to experience hoof trimming and sheep shearing under the care and guidance of Ms. Manami Yamamoto, who is a shepherd. Each sheep weighed about 100 kg, and it was a challenge just to catch them as they roamed around. 3 students surrounded the sheep, led them out of the shed, and then trimmed their hooves and sheared their wool. Students commented, "It was more difficult to hold the fleece with my left hand than it was to shear. The fleece is very heavy and requires more strength,” and "Sheep's wool is fluffy and oily!” Lucas Kusamoto, who frequently gives students haircuts in the dormitory, said that because of giving haircuts he is very good at shearing sheep.

(Yamadachikai, a mountain village landscape company, Official HP: https://yamadachi.com)

I think the students had a good opportunity to learn management know-how from Yamadachikai, which has launched a new business in the same Hakusanroku area where the students are working, and to think about new ways of working and the meaning of work through the sheep shearing experience. Here in the Hakusanroku region, we are faced with many issues in today’s society such as population decline, crop damage by animals, and passing on cultural practices. Now, with the cooperation of local residents, we are able to think about regional revitalization issues, which is an excellent learning environment for students who will be responsible for our future.

間加田 侑里

Yuri Makada

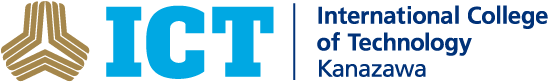

Hello everyone. This is Robert Songer, Associate Professor and Computer Skills teacher at Hakusanroku Campus. The weather has been getting warmer and we are starting fresh new classes at ICT—it must be spring! Since this is my first time writing for the Hakusanroku Journal, I would like to give a little introduction of myself and my classes.

Hello everyone. This is Robert Songer, Associate Professor and Computer Skills teacher at Hakusanroku Campus. The weather has been getting warmer and we are starting fresh new classes at ICT—it must be spring! Since this is my first time writing for the Hakusanroku Journal, I would like to give a little introduction of myself and my classes.

I specialize in computer programming and software engineering subjects in the Department of Science and Technology curriculum. Most of my classes are for the 4th and 5th year students at Kanazawa Campus where they learn things like the Python programming language, software development processes, managing databases, and computer graphics (CG) which is a new topic this year. Sadly, I do not teach at Hakusanroku Campus in the spring semester so I will miss out on enjoying the warm mountain weather and seeing the monkeys in the fields. My classes at Hakusanroku are the Computer Skills classes for 1st year and 2nd year students in the fall. That means I get to drive into the mountains on snowy roads for my early morning classes every week. But I don’t mind! As a native of Michigan State with its cold and snowy winters I am perfectly comfortable in snowy environments.

In the 1st year Computer Skills class, Professor Ohtsuka and I teach how to make web pages. We introduce the students to HTML, the language of the Worldwide Web. I like to say that the wonderful thing about the Web is that anybody can use the Web to learn about the Web. Even you reading this now in a browser can see the HTML source of this page. On a PC, you can right-click on the page and choose “view source” or “inspect”. Then the browser will show you all the source code that it uses to display the images, colors, and text that you see on the page. Of course, for a complicated page like this one, the source code will be equally complicated if not more!

In addition to HTML, the 1st year students also learn about CSS which is a scripting language (a kind of simplified programming language) for describing the appearances of a web pages. While HTML defines the structure of the page, such as where to put headings and images, CSS describes the visual properties of elements on the page, such as what color the text should be and how big to make the images. When they working together, HTML and CSS can be quite powerful technologies with seemingly infinite possibilities for building and designing web pages.

Every day in class, the students practice what they learn on their computers in the Computer Lab. We do hands-on activities on interactive websites designed for learning these web technologies. One of the websites we use is called Code.org (https://code.org) which has a lot of interactive lessons for individuals as well as entire classrooms to use in learning about computer technologies. The lessons show everything students need to see on screen at the same time. Instructions are at the top of the screen, an editor window for writing source code is at the bottom left, and a view window showing the result is at the bottom right. This is a much simpler way to learn compared to the way modern web developers create websites. Usually, a developer will need to use many different software programs at one time and continuously switch between windows while they work. I think the students can really appreciate having everything they need in one window by using Code.org instead.

After spending most of the semester learning about web page design, the final project is a portfolio website. The students plan and build a website to show off the activities and projects that they do at ICT. They are free to choose what content and layout they want to use for the website while they decide how to express themselves through visual design. In the end, all the students upload their websites to a hosting service called GitHub Pages (https://pages.github.com/) for anybody to see.

I am impressed to see the students’ creativity and ingenuity at organizing their original ideas on a page. You can see their websites, too! I have collected a couple links to student pages from 2021 to share with you here. Please check them out below and take a look at what the students themselves chose to share about their first year at ICT.

Lucas Kusamoto

https://luca-1011.github.io/Portofolio/index.html

Kan Kinoshita

https://kan-kinoshita.github.io/Portfolio/index.html

Robert Songer

みなさん、こんにちは。准教授のロバート・ソンガーです。私は白山麓キャンパスではコンピュータスキルズを教えています。暖かくなってきて、国際高専では新学期が始まりました。つまり春ですね。初めて白山麓ジャーナルの記事を書くので、私自身と私が受け持つ授業について少し紹介したいと思います。

私は国際理工学科のカリキュラムの中で、コンピュータプログラミングとソフトウェアエンジニアリングの分野を担当しています。ほとんどの授業は金沢キャンパスの4、5年生を対象としており、学生はプログラミング言語Pythonやソフトウェア開発、データベースの管理、今年度から新たに加わったコンピュータグラフィック(CG)を学びます。残念ながら、前学期は白山麓キャンパスで授業を受け持っていないので、山で暖かい気候を楽しんだり、野外で猿をみたりすることができません。白山麓キャンパスでの授業は、後学期に行われる1、2年生を対象としたコンピュータスキルズです。つまり、毎週早朝から始まる授業のために、雪道の山を車で運転することになります。でも気になりません!冬は寒く、雪の多いミシガン州出身の私は、雪のある環境でもまったく問題ありません。

1年生のコンピュータスキルズの授業では、大塚教授と私でWebページの作り方を教えています。そこではWorldwide Webの言語であるHTMLを紹介しています。Webの素晴らしいところは、誰でもWebを使ってWebについて学ぶことができるということです。今、ブラウザでこれを読んでいるあなたも、このページのHTMLソースを見ることができます。パソコンでは、ページを右クリックして「ページのソースを表示」または「検証」を選びます。すると、このページの画像や色、文字を表示するために使っているソースコードをすべて表示してくれます。もちろん、このような複雑なページの場合、ソースコードも同じように複雑になります。

1年生はHTMLに加えて、Webページのデザインを記述するためのスクリプト言語(簡易プログラミング言語の一種)であるCSSについても学習します。HTMLが見出しや画像の配置などページの構造を定義するのに対し、CSSは文字の色や画像の大きさなど、ページ上の要素の視覚的な特性のために記述します。それが連携する場合、HTMLとCSSを一緒に使うことで、Webページの構築やデザインに無限の可能性を秘めた強力な技術となるのです。

学生たちは授業で学習したことを毎回コンピュータ室で実践しています。Web技術を学習するために作られたインタラクティブなWebサイトで、実践的な活動をします。私たちが使用しているWebサイトの1つであるCode.org(https://code.org)は、個人だけではなくクラス全体でコンピュータ技術について学べるインタラクティブなレッスンがたくさんあります。このサイトでは、必要な情報すべてを画面上で同時に見ることができます。画面上部には指示、左下にはソースコードを書くためのエディターウィンドウ、右下には結果を示すビューウィンドウが表示されます。これは、Web開発者がWebサイトを作成する方法と比べると、かなりシンプルに学習することができます。通常、開発者は一度にたくさんのソフトを使い、ウィンドウを切り替えながら作業をする必要があります。学生は、代わりにCode.orgを使うことで、必要な情報すべてを1つのウィンドウに表示することができ、作業がやりやすくなると思います。

後学期の大半を費やしてWebページのデザインについて学んだ後、最終プロジェクトとしてポートフォリオサイトを作成します。学生たちは国際高専で行っている活動やプロジェクトを紹介するWebサイトを企画・構築します。どのようなコンテンツやレイアウトにするか、またビジュアルデザインでどのように自分を表現するかなど、自由に選択することができます。最終的には、GitHub Pages(https://pages.github.com/)というホスティングサービスにアップロードし、誰でも見ることができるようにします。

独創的なアイデアを1つのWEBサイトにまとめる学生たちの創造性や創意工夫に感心しています。2021年度、一部の学生が制作したWebサイトを紹介しますので、以下のリンクから、国際高専で彼らが1年生の時に体験した出来事の中で一番伝えたかったことをぜひご覧ください。

草本 留嘉寿さん

https://luca-1011.github.io/Portofolio/index.html

木下 観さん

https://kan-kinoshita.github.io/Portfolio/index.html

ロバート・ソンガー

Hello everyone. This is Robert Songer, Associate Professor and Computer Skills teacher at Hakusanroku Campus. The weather has been getting warmer and we are starting fresh new classes at ICT—it must be spring! Since this is my first time writing for the Hakusanroku Journal, I would like to give a little introduction of myself and my classes.

Hello everyone. This is Robert Songer, Associate Professor and Computer Skills teacher at Hakusanroku Campus. The weather has been getting warmer and we are starting fresh new classes at ICT—it must be spring! Since this is my first time writing for the Hakusanroku Journal, I would like to give a little introduction of myself and my classes.

I specialize in computer programming and software engineering subjects in the Department of Science and Technology curriculum. Most of my classes are for the 4th and 5th year students at Kanazawa Campus where they learn things like the Python programming language, software development processes, managing databases, and computer graphics (CG) which is a new topic this year. Sadly, I do not teach at Hakusanroku Campus in the spring semester so I will miss out on enjoying the warm mountain weather and seeing the monkeys in the fields. My classes at Hakusanroku are the Computer Skills classes for 1st year and 2nd year students in the fall. That means I get to drive into the mountains on snowy roads for my early morning classes every week. But I don’t mind! As a native of Michigan State with its cold and snowy winters I am perfectly comfortable in snowy environments.

In the 1st year Computer Skills class, Professor Ohtsuka and I teach how to make web pages. We introduce the students to HTML, the language of the Worldwide Web. I like to say that the wonderful thing about the Web is that anybody can use the Web to learn about the Web. Even you reading this now in a browser can see the HTML source of this page. On a PC, you can right-click on the page and choose “view source” or “inspect”. Then the browser will show you all the source code that it uses to display the images, colors, and text that you see on the page. Of course, for a complicated page like this one, the source code will be equally complicated if not more!

In addition to HTML, the 1st year students also learn about CSS which is a scripting language (a kind of simplified programming language) for describing the appearances of a web pages. While HTML defines the structure of the page, such as where to put headings and images, CSS describes the visual properties of elements on the page, such as what color the text should be and how big to make the images. When they working together, HTML and CSS can be quite powerful technologies with seemingly infinite possibilities for building and designing web pages.

Every day in class, the students practice what they learn on their computers in the Computer Lab. We do hands-on activities on interactive websites designed for learning these web technologies. One of the websites we use is called Code.org (https://code.org) which has a lot of interactive lessons for individuals as well as entire classrooms to use in learning about computer technologies. The lessons show everything students need to see on screen at the same time. Instructions are at the top of the screen, an editor window for writing source code is at the bottom left, and a view window showing the result is at the bottom right. This is a much simpler way to learn compared to the way modern web developers create websites. Usually, a developer will need to use many different software programs at one time and continuously switch between windows while they work. I think the students can really appreciate having everything they need in one window by using Code.org instead.

After spending most of the semester learning about web page design, the final project is a portfolio website. The students plan and build a website to show off the activities and projects that they do at ICT. They are free to choose what content and layout they want to use for the website while they decide how to express themselves through visual design. In the end, all the students upload their websites to a hosting service called GitHub Pages (https://pages.github.com/) for anybody to see.

I am impressed to see the students’ creativity and ingenuity at organizing their original ideas on a page. You can see their websites, too! I have collected a couple links to student pages from 2021 to share with you here. Please check them out below and take a look at what the students themselves chose to share about their first year at ICT.

Lucas Kusamoto

https://luca-1011.github.io/Portofolio/index.html

Kan Kinoshita

https://kan-kinoshita.github.io/Portfolio/index.html

Robert Songer

みなさん、こんにちは。准教授のロバート・ソンガーです。私は白山麓キャンパスではコンピュータスキルズを教えています。暖かくなってきて、国際高専では新学期が始まりました。つまり春ですね。初めて白山麓ジャーナルの記事を書くので、私自身と私が受け持つ授業について少し紹介したいと思います。

私は国際理工学科のカリキュラムの中で、コンピュータプログラミングとソフトウェアエンジニアリングの分野を担当しています。ほとんどの授業は金沢キャンパスの4、5年生を対象としており、学生はプログラミング言語Pythonやソフトウェア開発、データベースの管理、今年度から新たに加わったコンピュータグラフィック(CG)を学びます。残念ながら、前学期は白山麓キャンパスで授業を受け持っていないので、山で暖かい気候を楽しんだり、野外で猿をみたりすることができません。白山麓キャンパスでの授業は、後学期に行われる1、2年生を対象としたコンピュータスキルズです。つまり、毎週早朝から始まる授業のために、雪道の山を車で運転することになります。でも気になりません!冬は寒く、雪の多いミシガン州出身の私は、雪のある環境でもまったく問題ありません。

1年生のコンピュータスキルズの授業では、大塚教授と私でWebページの作り方を教えています。そこではWorldwide Webの言語であるHTMLを紹介しています。Webの素晴らしいところは、誰でもWebを使ってWebについて学ぶことができるということです。今、ブラウザでこれを読んでいるあなたも、このページのHTMLソースを見ることができます。パソコンでは、ページを右クリックして「ページのソースを表示」または「検証」を選びます。すると、このページの画像や色、文字を表示するために使っているソースコードをすべて表示してくれます。もちろん、このような複雑なページの場合、ソースコードも同じように複雑になります。

1年生はHTMLに加えて、Webページのデザインを記述するためのスクリプト言語(簡易プログラミング言語の一種)であるCSSについても学習します。HTMLが見出しや画像の配置などページの構造を定義するのに対し、CSSは文字の色や画像の大きさなど、ページ上の要素の視覚的な特性のために記述します。それが連携する場合、HTMLとCSSを一緒に使うことで、Webページの構築やデザインに無限の可能性を秘めた強力な技術となるのです。

学生たちは授業で学習したことを毎回コンピュータ室で実践しています。Web技術を学習するために作られたインタラクティブなWebサイトで、実践的な活動をします。私たちが使用しているWebサイトの1つであるCode.org(https://code.org)は、個人だけではなくクラス全体でコンピュータ技術について学べるインタラクティブなレッスンがたくさんあります。このサイトでは、必要な情報すべてを画面上で同時に見ることができます。画面上部には指示、左下にはソースコードを書くためのエディターウィンドウ、右下には結果を示すビューウィンドウが表示されます。これは、Web開発者がWebサイトを作成する方法と比べると、かなりシンプルに学習することができます。通常、開発者は一度にたくさんのソフトを使い、ウィンドウを切り替えながら作業をする必要があります。学生は、代わりにCode.orgを使うことで、必要な情報すべてを1つのウィンドウに表示することができ、作業がやりやすくなると思います。

後学期の大半を費やしてWebページのデザインについて学んだ後、最終プロジェクトとしてポートフォリオサイトを作成します。学生たちは国際高専で行っている活動やプロジェクトを紹介するWebサイトを企画・構築します。どのようなコンテンツやレイアウトにするか、またビジュアルデザインでどのように自分を表現するかなど、自由に選択することができます。最終的には、GitHub Pages(https://pages.github.com/)というホスティングサービスにアップロードし、誰でも見ることができるようにします。

独創的なアイデアを1つのWEBサイトにまとめる学生たちの創造性や創意工夫に感心しています。2021年度、一部の学生が制作したWebサイトを紹介しますので、以下のリンクから、国際高専で彼らが1年生の時に体験した出来事の中で一番伝えたかったことをぜひご覧ください。

草本 留嘉寿さん

https://luca-1011.github.io/Portofolio/index.html

木下 観さん

https://kan-kinoshita.github.io/Portfolio/index.html

ロバート・ソンガー

こんにちは!白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は1月28日に行われたエンジニアリングデザインIBの最終発表についてご紹介します。

こんにちは!白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は1月28日に行われたエンジニアリングデザインIBの最終発表についてご紹介します。

1年生が履修するエンジニアリングデザインIBでは、ユーザー視点に立った新たな価値創出の手法である「デザインシンキング」を取り入れ、課題発見・解決型の活動にチームで取り組みます。その中でLEGO EV3、プログラミング、センサの使い方、ロボットの組み立て方などを学びます。

今回のプロジェクトでは、楽しませたり驚かせたりする「おもちゃ作り」が課題として与えられ、ターゲットとする年代別で2チームに分かれました。また、おもちゃには動物や植物などの特徴や機能など、生物が持つ「仕組み」を取り入れることが条件でした。

各チームは作品作りのため、教員に「普段の生活の中でどのような楽しみや驚きを感じることがあるのか」についてインタビューしました。

Hello! This is Yuri Makada from the Hakusanroku office. This time, I would like to write about the first-year students and their Engineering Design IB final presentation on January 28th.

In Engineering Design IB, teams work together to discover and solve problems using design thinking, a method of creating new value based on user perspective. In this course, students learn about LEGO EV3, programming, how to use sensors, and how to assemble robots.

For this project, the task was to make toys that would be entertaining and surprising. The students were divided into two teams according to their target age groups. In addition, the toys were required to incorporate the mechanisms of living things, such as the features and functions of animals and plants.

In order to create their toys, each team interviewed teachers and asked them "What do you enjoy or feel surprised about in your daily life?"

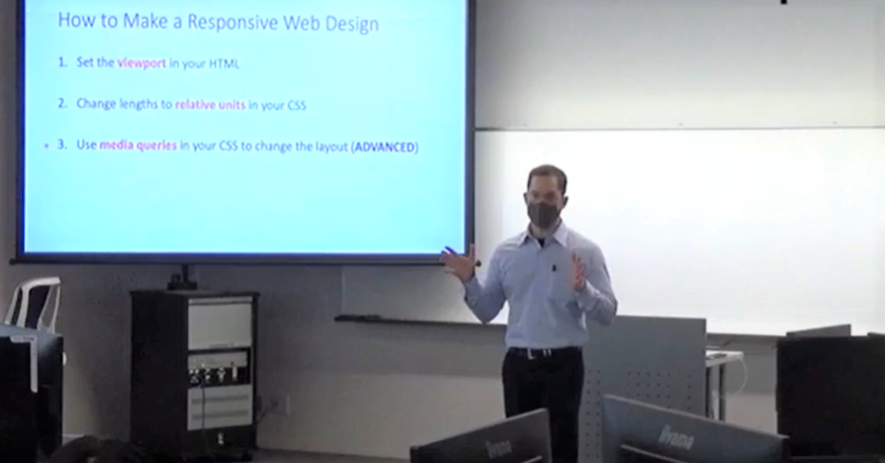

ORCA GAME

このチームは30代以下の教員にインタビューを実施し、「競争したり、達成感を感じたり、あることに熱中したりする中で楽しみを感じる」という意見をヒントにしました。そこでゴールまでを競い合い、ゴールの達成感を味わうおもちゃとしてボ-ドゲームに着目し、夢中になる要素にサイコロを振る装置を取り入れることにしました。LEGO EV3で作られたサイコロを振る装置は、シャチが水中に泳いでいる魚を尻尾で蹴り上げる動作を現したものです。サイコロを振る装置はランダムで飛距離が変わり、コマに当たり倒れる可能性があります。これはシャチが蹴り上げて飛ばした魚が鳥に衝突する場面を表現し、これによってコマが落ちてしまうかもしれないというヒヤヒヤ感を味わうことができます。

This team interviewed teachers younger than 30 years old and took their cue from their comments about elements of competition, a sense of accomplishment, and enthusiasm for certain things. They focused on a board game designed for players to compete to reach the final goal and feel a sense of accomplishment. Also they decided to incorporate the element of uncertainty into the dice rolling device. The dice rolling device made of LEGO EV3 represents the action of an orca flicking a fish into the air with its tail. The dice rolling device randomly changes how hard the dice is rolled and as a result the dice game token may be knocked over. This represents a scene where a fish flicked up by an orca collides with a bird. Players can feel a sense of dread that the game token might drop.

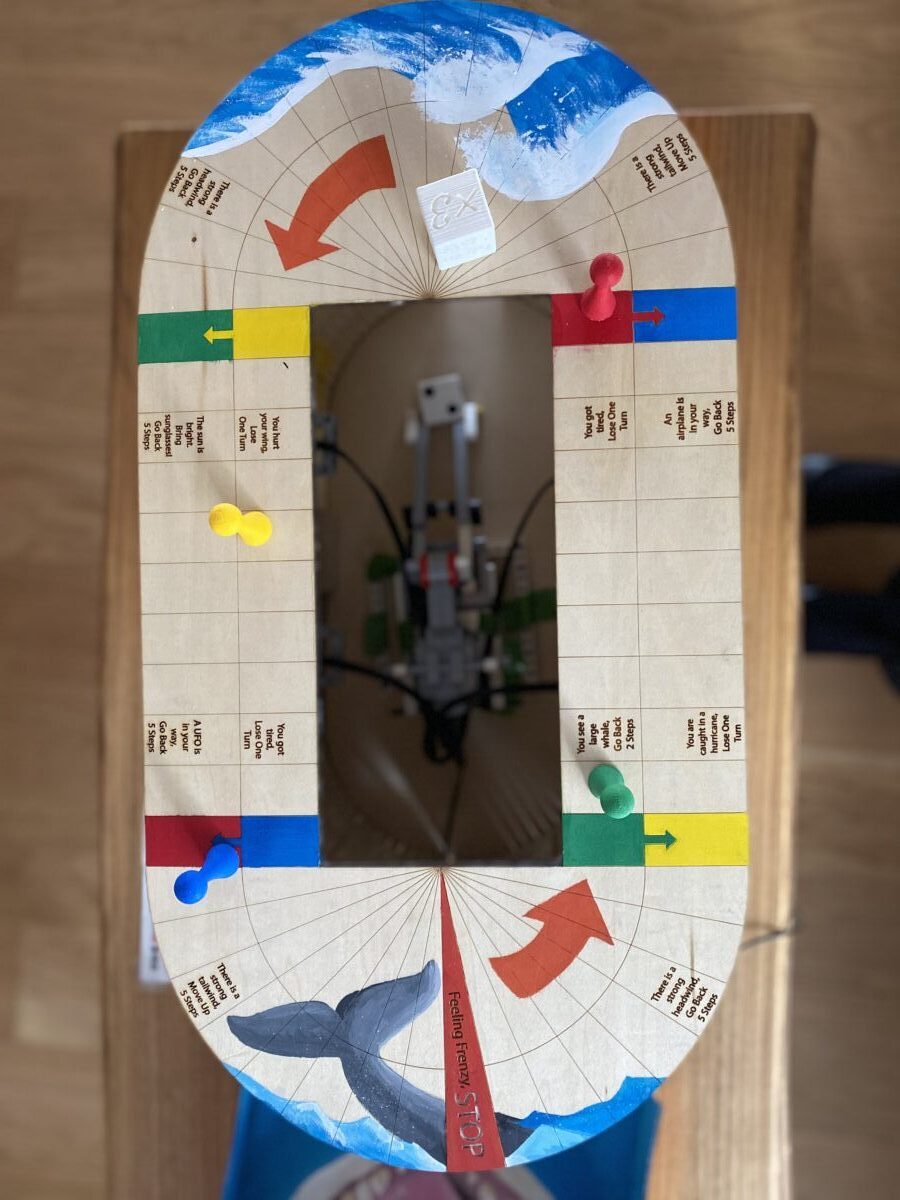

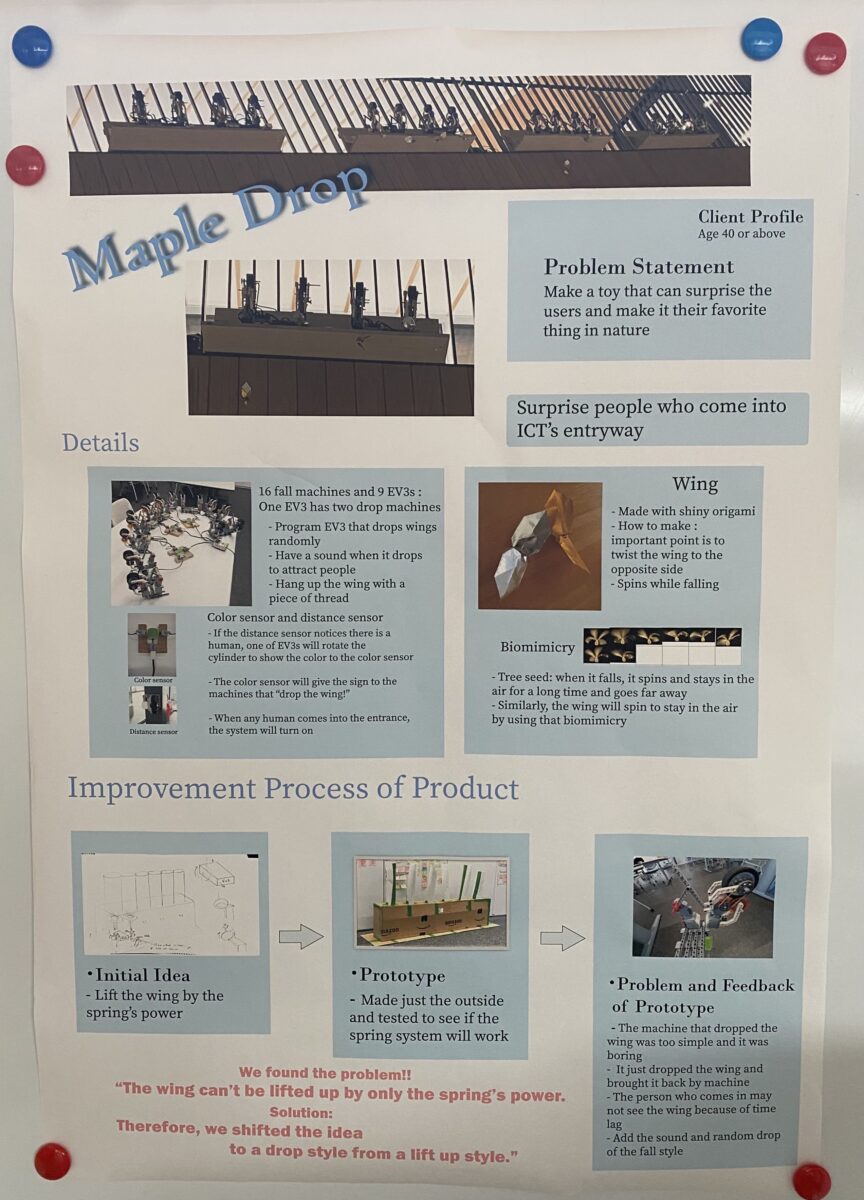

Maple Drop

このチームは40代以上の教員にインタビューを実施し、「自然との関わり」に興味がある方が多いと気づきました。このことから、普段の何気ない行動の中で「自然」に関するものに接して「アラっ?」というような穏やかな驚きをもらえるようなおもちゃを制作することにしました。玄関にセンサを設置し、人が通ると、ヒラヒラと葉っぱが落ちてくるような装置をLEGO EV3で制作しました。葉っぱはメイプルの種の構造を参考に折り紙で制作し、綺麗な様子によって驚きを与えるという素敵な装置です。それらの装置を12台も制作しましたが、残念ながら最終発表では3台しか動作しませんでした。

This team conducted interviews with teachers over 40 years old and noticed that many of them were interested in relationship with nature. This led them to the idea of creating toys that would give them a mild surprise like "eh?" when they came into contact with something related to nature in their daily activities. They set up a sensor at the school entrance and created a device with LEGO EV3 that made leaves flutter and fall when people walked by. The leaves were made of origami paper, based on the structure of maple leaves, and it was a wonderful device to surprise the audience with its beautiful appearance. They made 12 of these devices, but unfortunately, only 3 of them worked in the final presentation.

学生たちは、作品を完成させるために、放課後の時間も費やし、動作の確認やデザインレビューセッションを何度も繰り返し、改善点を抽出するなど、チームで思考錯誤しながら作品を懸命に作り上げました。それでも最終発表本番では、トラブルも発生し、その対応に追われる様子もありました。しかし、学生たちは熱心に取り組んだからこそ今回の体験を通して得たものがあったように感じます。

In order to complete their work, the students spent their time after school checking the operation, repeating the design review session many times, and extracting points for improvement. They worked hard to create their work through trial and error as a team. Even so, there were some problems that arose during the final presentation, and the team was forced to deal with them. However, I feel that the students gained a lot from this experience because they worked so hard.

こんにちは!白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は1月28日に行われたエンジニアリングデザインIBの最終発表についてご紹介します。

こんにちは!白山麓高専事務室の間加田 侑里です。今回は1月28日に行われたエンジニアリングデザインIBの最終発表についてご紹介します。

1年生が履修するエンジニアリングデザインIBでは、ユーザー視点に立った新たな価値創出の手法である「デザインシンキング」を取り入れ、課題発見・解決型の活動にチームで取り組みます。その中でLEGO EV3、プログラミング、センサの使い方、ロボットの組み立て方などを学びます。

今回のプロジェクトでは、楽しませたり驚かせたりする「おもちゃ作り」が課題として与えられ、ターゲットとする年代別で2チームに分かれました。また、おもちゃには動物や植物などの特徴や機能など、生物が持つ「仕組み」を取り入れることが条件でした。

各チームは作品作りのため、教員に「普段の生活の中でどのような楽しみや驚きを感じることがあるのか」についてインタビューしました。

Hello! This is Yuri Makada from the Hakusanroku office. This time, I would like to write about the first-year students and their Engineering Design IB final presentation on January 28th.

In Engineering Design IB, teams work together to discover and solve problems using design thinking, a method of creating new value based on user perspective. In this course, students learn about LEGO EV3, programming, how to use sensors, and how to assemble robots.

For this project, the task was to make toys that would be entertaining and surprising. The students were divided into two teams according to their target age groups. In addition, the toys were required to incorporate the mechanisms of living things, such as the features and functions of animals and plants.

In order to create their toys, each team interviewed teachers and asked them "What do you enjoy or feel surprised about in your daily life?"

ORCA GAME

このチームは30代以下の教員にインタビューを実施し、「競争したり、達成感を感じたり、あることに熱中したりする中で楽しみを感じる」という意見をヒントにしました。そこでゴールまでを競い合い、ゴールの達成感を味わうおもちゃとしてボ-ドゲームに着目し、夢中になる要素にサイコロを振る装置を取り入れることにしました。LEGO EV3で作られたサイコロを振る装置は、シャチが水中に泳いでいる魚を尻尾で蹴り上げる動作を現したものです。サイコロを振る装置はランダムで飛距離が変わり、コマに当たり倒れる可能性があります。これはシャチが蹴り上げて飛ばした魚が鳥に衝突する場面を表現し、これによってコマが落ちてしまうかもしれないというヒヤヒヤ感を味わうことができます。

This team interviewed teachers younger than 30 years old and took their cue from their comments about elements of competition, a sense of accomplishment, and enthusiasm for certain things. They focused on a board game designed for players to compete to reach the final goal and feel a sense of accomplishment. Also they decided to incorporate the element of uncertainty into the dice rolling device. The dice rolling device made of LEGO EV3 represents the action of an orca flicking a fish into the air with its tail. The dice rolling device randomly changes how hard the dice is rolled and as a result the dice game token may be knocked over. This represents a scene where a fish flicked up by an orca collides with a bird. Players can feel a sense of dread that the game token might drop.

Maple Drop

このチームは40代以上の教員にインタビューを実施し、「自然との関わり」に興味がある方が多いと気づきました。このことから、普段の何気ない行動の中で「自然」に関するものに接して「アラっ?」というような穏やかな驚きをもらえるようなおもちゃを制作することにしました。玄関にセンサを設置し、人が通ると、ヒラヒラと葉っぱが落ちてくるような装置をLEGO EV3で制作しました。葉っぱはメイプルの種の構造を参考に折り紙で制作し、綺麗な様子によって驚きを与えるという素敵な装置です。それらの装置を12台も制作しましたが、残念ながら最終発表では3台しか動作しませんでした。

This team conducted interviews with teachers over 40 years old and noticed that many of them were interested in relationship with nature. This led them to the idea of creating toys that would give them a mild surprise like "eh?" when they came into contact with something related to nature in their daily activities. They set up a sensor at the school entrance and created a device with LEGO EV3 that made leaves flutter and fall when people walked by. The leaves were made of origami paper, based on the structure of maple leaves, and it was a wonderful device to surprise the audience with its beautiful appearance. They made 12 of these devices, but unfortunately, only 3 of them worked in the final presentation.

学生たちは、作品を完成させるために、放課後の時間も費やし、動作の確認やデザインレビューセッションを何度も繰り返し、改善点を抽出するなど、チームで思考錯誤しながら作品を懸命に作り上げました。それでも最終発表本番では、トラブルも発生し、その対応に追われる様子もありました。しかし、学生たちは熱心に取り組んだからこそ今回の体験を通して得たものがあったように感じます。

In order to complete their work, the students spent their time after school checking the operation, repeating the design review session many times, and extracting points for improvement. They worked hard to create their work through trial and error as a team. Even so, there were some problems that arose during the final presentation, and the team was forced to deal with them. However, I feel that the students gained a lot from this experience because they worked so hard.